こんにちは、かたせうみです。

本州では未だ30度なんていう話も聞きますが、北海道はもう雪が降る位の勢いで寒くなってきています。

『ゴールデンカムイ』という漫画の中で、アシリパさんが「アイヌにとって季節は冬と夏が交互にやってきて、春と秋はその隙間にちょっとくっついてるもの。」

というようなセリフを口にしますが、全くその通りなんですよ。

もう秋も終わりなら、来週末は『栗ごはん』を作ってやる!!

という訳で、栗ご飯を作りました。

目次

栗ご飯レシピ

『栗ごはん』

家族の評判も良く、季節も感じて美味しいんですが、栗の皮をむくのが超めんどくさいです。

なので、私の場合、栗ご飯を作ると決めたら前の週には心を決めないと作れません。

しかも、作るのは、年に多くて3回です。

トホホ。

本当はおこわにしたいんだけど、以前挑戦したらちょっと失敗したので、今日も土鍋の登場です。

用意するもの(一般的な量、米3合分)

・米またはもち米

3合

・塩昆布

一袋

・栗

1ネット

・塩

小さじ1

・酒

大さじ1

・だし汁

およそ540CC弱

今回私が作った量

・もち米

4合

・塩昆布

一袋

・栗

2ネット

・塩

少々

・酒

大さじ2

・だし汁

適量

上の材料は、一般的なもの。

炊飯器で炊く場合の水分量は、既定の水分量で作ってください。

今回、私はもち米100%で、採算度外視の栗だらけの栗ごはんが作りたかったので、下段にあるような材料で作りました。

栗ご飯の作り方

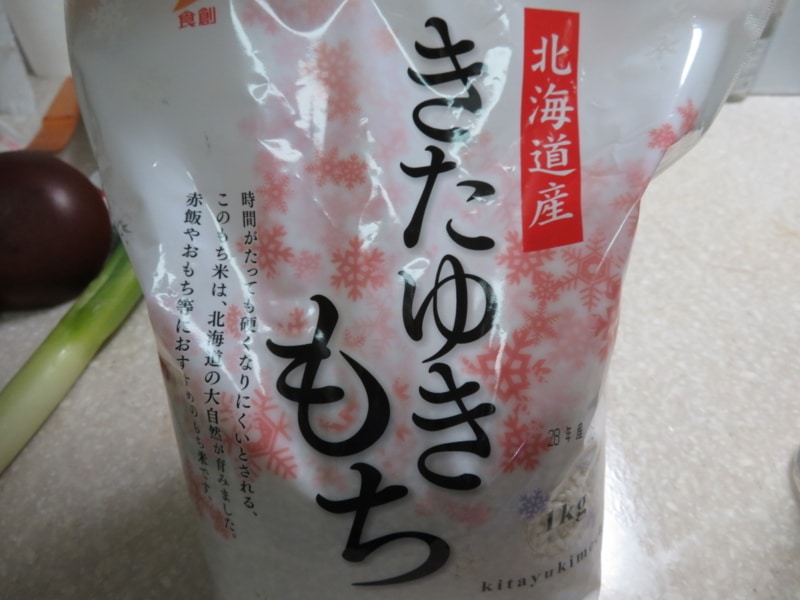

今回はもち米を使うので、まずはお米を研いで、水につけておきます。

今回は『きたゆきもち』使用。

お米は洗ってザルに挙げておきます

もち米は、しっかり水を吸わせたたあとは、30分位ザルにあげておきます。

そして『栗ごはん』は、栗の皮さえ剥ければ超簡単です!

今回準備した栗はこれ。

近所のスーパーで購入。

さらに追加で、激安スーパーでもう1パック購入。

多分1パック(ネット)500g位じゃないかと思う。

栗の皮をむく

栗の殻を剥きやすくするためです。

一晩でもいいと思う。

うちは今回、4時間位漬けておきました。

鬼皮を剥いていきます。

いきなり剥くと大変なので、あたまを少し落としてからむきます。

切れない包丁は、すべって危ないので、軽く研いでからとりかかりましょう。

べろっと剥ける

包丁を入れたら、そのまま下に引くようにすると、べろっとむけます。

水に漬けておいた時間が長いので、かなり扱いやすくなっています。

渋皮もむいていきます。

まぁ、ちょっとくらい残っていてもいいでしょ?

むけた栗は、水を張ったボウルに入れていきます。

この工程に2時間・・・・・・はぁ~。

娘とリビングでゆっくりやろうと思ったら、「課題あるから~!!」

とか言って、横で一応勉強してるんだけど、手伝ってはくれなかった(;一_一)。

(娘は、追い込みでなければリビングで勉強している。)

栗の皮がむければ、仕事の8割は完了したのも同然!

後は、お米と共に炊くだけです。

栗は丸のままでもいいし、2個くらいに切ってもいいです。

本当は、沢山あるから少し残して、栗の渋皮煮を作ってお弁当に入れようかと思ったのですが、そんな気力はもうありませんでした・・・・・・・。

お弁当用によけておいた栗は、甘露煮に。

というと聞こえがいいですが、実は砂糖水で煮ただけ~~。

栗ご飯を炊く

栗がむけたら、ザルにあげておいたもち米と、出汁と塩昆布で炊いていくだけ。

今回は土鍋を使用しましたが、ほっくりといい香り。

土鍋で炊くと、そのまま食卓に出せるのがいいですね。

それでは、以下手順です。

万能選手の塩昆布。

これだけで炊き込み系を美味しくする。

水加減、炊飯器で炊く場合は規定量に。

もち米にしっかり水を吸わせたので、今回の水分量は、少なめ。

ひたひたの水加減です。

栗ご飯を炊きます。炊飯器の方は、スイッチオン!

塩昆布入り栗ご飯の出来上がり!

栗ごはん。

というよりは、栗だらけ(*^_^*)。

家族四人、好きなだけ栗を食べる事が出来ました。

年に2~3回の採算度外視栗ごはん。

お店では食べられませんよ!!

おかずは、大根もちとお味噌汁、それからキャベツ炒めにしました。

シュウマイも作ろうと準備してましたが、『もう無理!!』となったので、次の日の夕ご飯となりました。

お水はかなり少なくしたつもりですが、やはりおこわのような食感にはならず。

『次回は頑張って蒸しあげてやる!』

と心に誓いました。

大根もちはオススメなので、次回のブログに載せたいと思います。

実はまたちょっと失敗した。

読んでいただき、有難うございました。